経営・管理とは

外国人が日本で事業の経営・管理業務に従事することができる在留資格のひとつです。

経営・管理に該当する活動

⦁ 事業の経営を開始して経営を行うこと(役員等)又は事業の管理に従事すること(部長,工場長,支店長等)。

⦁ すでに経営されている事業に参画して経営を行うこと又は事業の管理に従事すること。

⦁ 事業の経営を行なっている人や法人に代わって経営を行うこと又は事業の管理に従事すること。

※日本において適法に行われる業務であれば,業種の制限はありません。

※申請人が経営又は管理に従事する事業は,外国人や外国法人が投資していないものも経営・管理の在留資格に該当します。

※経営又は管理に従事する外国人が事業の一環として現業に従事する活動は経営・管理の在留資格の活動に含まれます。ただし,現業のほうが主たる活動になっているような場合は経営・管理に該当しません。

※事業は営利目的でなくても結構です。また,外国又は外国の地方公共団体,地方政府の機関の事業でも結構です。

※実質的な経営者・管理者でなければ経営・管理の在留資格に該当しませんので,他人に仕事を任せて本人は特に仕事をしていないような場合は不許可となります。

※外国企業等の日本法人の経営者に就任して普段は外国に居住している外国人が短期間来日する場合の在留資格は,日本法人から報酬が支払われている場合は経営・管理の在留資格に該当し,日本法人から報酬が支払われていない場合は短期滞在の在留資格に該当します。

経営・管理の在留資格を許可してもらう要件

事業所に関すること

事業所が日本に存在すること。事業が開始されていない場合は事業所として使用する施設が日本に確保されていること。

自宅兼事業所は原則として不可です。

事業所は,単一の経営主体のもと一定の場所,一区画を占めて,人員・設備を配置して継続的に事業が行われることが必要です。

職員に関すること

事業の規模が,経営又は管理に従事する外国人(申請者)の他に日本に居住する常勤の職員(日本人又は特別永住者,永住者,定住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等の在留資格を有する外国人)が従事するものであること。少なくとも1名は常勤の職員が必要です。

資本金等に関すること

申請人が経営又は管理に従事する事業のために用いる財産の総額(資本金及び出資金を含む)が,3,000万円以上であること。

株式会社の場合は資本金,合名会社・合資会社・合同会社の場合は出資の総額が3,000万円以上でなければなりません。個人事業の場合は事業所の確保や雇用する職員の1年分の給与,設備投資に要した経費などの総額が3,000万円以上でなければなりません。

日本語能力に関すること

申請人又は常勤職員のうち一定の日本語能力を有する者がいること。また,日本語能力を有する者が申請人でない場合は,申請人が経営又は管理に従事している期間中は日本に居住すること。

日本語能力については,日本人と特別永住者を除き,①日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定,②BJTビジネス日本語能力テスト400点以上,③中長期在留者として20年以上日本に在留していること,④日本の高等教育機関を卒業していること,⑤日本の義務教育を修了して高等学校を卒業していること,のいずれかを満たすこと。

学歴・職歴に関すること

申請人が,経営管理に関する分野や経営又は管理に従事する事業の業務に必要な技術若しくは知識に係る分野において博士の学位,修士の学位,専門職学位のいずれかを有していること(外国で授与され,相当する学位を含む)。または,事業の経営又は管理について3年以上の経験を有していること(特定活動の在留資格で起業準備活動をした期間を含む)。

報酬に関すること

申請人が事業の管理に従事する場合は,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

その他

・一つの事業所に複数の外国人が経営・管理の在留資格で経営又は管理に従事できるかどうかについては,事業規模,業務量,売上,従業員数などの状況からみて合理的な理由が認められるか,各人の業務内容が明確になっているか,等によって検討することになります。

・申請人が出資した場合は資金の出所や資金形成の過程の説明等を入管から求められる場合があります。

・事業の継続性があると入管に認めてもらわなければなりません。

・申請人に経営や管理に従事した経験がない場合は不交付になる可能性があります。

☆在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請について

・正当な理由がないのに,長期間,日本を出国した場合は経営・管理の在留資格での活動をしていないとみなされ,在留期間更新許可申請が不許可になる可能性があります。

・在留期間更新許可申請の際には,雇用保険,労災保険,社会保険等の各種の保険に加入しているか,加入している場合は保険料を納付期限までに納付しているか,各種の税金を期限までに納付しているか,などが審査されます。

・赤字決算になった場合は不許可になる可能性があります。

☆2025年10月15日までに経営・管理の在留資格の許可を受けた場合

1.2028年10月16日までの間に在留期間更新許可申請をする場合

上記の各要件に適合していなくても,経営状況や上記の要件に適合する見込みがあるか,などが審査され,更新の許可・不許可が決定します。

2.上記1以降に在留期間更新許可申請をする場合

原則として上記の各要件に適合していなければ不許可になる可能性があります。ただし,経営状況や各種の保険・税金の納付状況等が良好である場合は上記の要件に適合していなくても,今後適合する見込みがあるか,などが審査され,許可される可能性もあります。

経営・管理の在留資格を申請する方法

誰が在留資格認定証明書を申請できるのか

在留資格変更許可申請であれば,当然ながら本人が申請します。一方,在留資格認定証明書交付申請の場合,本人が日本にいれば本人が申請できますが,本人が日本にいない場合は日本にいる代理人によって申請することができます。

本人が取得しようとする在留資格毎に代理人になれる人が規則で決まっていますが,たとえば「経営・管理」の在留資格認定証明書交付申請の場合は,本人が経営を行い又は管理に従事する事業の日本の事業所の職員が代理人になることができます。新規事業の場合は事業所の設置について委託を受けている人(法人の場合はその職員)が代理人になることができます。

もちろん,行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら当方が申請をいたしますので,本人や代理人に地方出入国在留管理局に行っていただくことはありません。

どこに在留資格認定証明書交付申請をするのか

在留資格認定証明書交付申請は,日本国内の地方出入国在留管理局にしますが,本局が札幌市,仙台市,東京都港区,名古屋市,大阪市,高松市,広島市,福岡市にあり,支局が横浜市,神戸市,那覇市にあります。また,それぞれの出張所が日本各地にあります。

どこでも自由に申請して良いわけではなく,在留資格認定証明書交付申請を本人がする場合は居住予定地の都道府県を管轄する入管に申請します。事業所の職員が経営・管理の在留資格認定証明書交付申請を代理人としてする場合は事業所の所在地を管轄する入管(事業所の設置について委託を受けている人が代理人として申請する場合はその代理人の住所(委託を受けているのが法人の場合は法人の所在地)を管轄する入管)に申請します。

条件によってはオンラインで申請することもできます。もちろん行政書士 武原広和事務所はオンライン申請に対応しております。

在留資格認定証明書を申請するにはどのような書類が必要なのか

在留資格認定証明書交付申請にあたっては、どの在留資格を希望するか,既存事業か新規事業か,既存事業であれば事業の規模などにより必要とする書類が異なります。

一応,出入国在留管理庁のウェブサイトに在留資格認定証明書交付申請の必要書類が掲載されているページがありますが,これはあくまで一例であって,しかも最低限のものが掲載されています。

よって,御自分のケースに応じて提出する書類を工夫することになります。また,申請書や理由書等を作成する際には当局の審査担当者に事情を明確に伝えなくてはなりません。

ケースに応じて提出する書類を工夫するといっても具体的にどうすれば良いのか,一般の方にとっては難しいことではないかと思います。地方出入国在留管理局に質問してもおそらく手取り足取り親切に教えてくれないでしょう。

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,申請者の状況に応じてどのような書類を御用意いただければ審査がスムーズに行くか具体的にアドバイスをいたします。

ここでは新規事業の場合に必要となる主な書類をあげます。

申請人の活動内容や報酬額等が分かるもの

・会社の役員に就任する場合は役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会議事録や取締役会議事録

・外国法人の日本支店に転勤する場合や会社以外の団体の役員に就任する場合は地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状、異動通知書等)

・管理者として雇用される場合は労働条件を明示する文書(労働条件通知書,雇用契約書等)

事業計画書

作成した事業計画書に具体性,合理性が認められるか,実現可能かを評価してもらうために中小企業診断士,公認会計士,税理士のいずれかの確認が必要です。

事業の内容が分かるもの

・申請人が経営又は管理に従事する事業が法人の場合は,登記事項証明書(法人登記が完了していないときは定款や法人において事業を開始しようとしていることを明らかにする書類)

・申請人の勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

事業の許可証等

申請人が経営又は管理に従事する事業を営むために許可や認可等が必要な場合はその許可証等(例えば飲食店の営業許可証等)

申請人の在留許可後でないと許可証等が取得できない場合など提出できない正当な理由がある場合は不要ですが,在留期間更新許可申請の際に提出しなければなりません。

事業所の存在を明らかにする資料

不動産登記事項証明書,賃貸借契約書

(法人形態で事業を行なう場合は法人名義)

月単位の短期間の賃貸物件や屋台,バーチャルオフィス等は不可。

事業規模を明らかにする資料

常勤職員が1人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票

日本語能力を明らかにする資料

・申請に当たっての説明書(入管が参考様式を提供しています)

・申請人でない者(常勤職員)が日本語能力を有する場合はその者の住民票

・経営者又は常勤の職員が日本語能力を有することを証する資料(試験の合格証,成績証明書,卒業証明書等)

・申請人でない者(常勤職員)が日本語能力を有する場合はその者に係る賃金支払に関する文書

申請人の学歴・職歴を明らかにする資料

・経営管理に関する分野又は申請に係る事業に関連する分野において博士の学位、修士の学位又は専門職学位を有していることを証する文書(学位証明書)

・関連する職務に従事した機関・活動内容・期間を明示した履歴書,在職証明書等

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料

・源泉徴収の免除を受ける機関の場合は外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

・その他の機関の場合は給与支払事務所等の開設届出書の写し及び直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)又は納期の特例を受けている場合はその承認を受けていることを明らかにする資料

申請後はどのくらいの日数で在留資格認定証明書を入手できるのか

経営・管理の在留資格認定証明書交付申請の場合は,申請先の地方出入国在留管理局によって審査に要する日数が異なります。東京出入国在留管理局では扱う申請件数が多いので数か月かかります。6か月以上かかることも珍しくありません。大阪,名古屋出入国在留管理局では2~3か月ほど,その他の地方出入国在留管理局では1か月ほどかかりますが,申請の時期,申請の内容,その他様々な要因でも異なりますので一概には言えません。

※地方出入国在留管理局では,審査の進捗状況,審査完了の見込み時期など一切教えてくれませんので,在留資格認定証明書が交付されないうちから日本行の航空券等を購入しないほうが良いと思います。

いずれにしても日数的に余裕をもって在留資格認定証明書を申請しておいたほうが良いでしょう。

※申し上げるまでもありませんが,在留資格認定証明書交付申請をしたとしても,要件を満たしていない場合や申請人に何らかの問題がある場合などは不交付処分となる可能性はあります。

在留資格認定証明書の申請ができないときは

申請者本人が日本にいなくても,代理人が日本にいれば在留資格認定証明書の申請ができますが,代理人がいない場合は申請ができません。本人も代理人も日本にいない場合は,行政書士に依頼しても申請できないということです。

在留資格認定証明書が交付されたら

在留資格認定証明書が必要となる場面は2回あります。査証(ビザ)申請の時と日本の入国審査の時です。

(1)査証(ビザ)申請の時

査証(ビザ)を申請する日本国大使館・総領事館に査証申請書(VISA APPLICATION FORM TO ENTER JAPAN)などと一緒に在留資格認定証明書を提出します。

在留資格認定証明書は次のいずれかの方法により提出します。

・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出

・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出

その他に必要となる書類は申請するビザの種類によって異なりますが,在留資格認定証明書を提出すれば,多くの場合は査証申請書とそれに貼付する証明写真,旅券,身分証明書程度です(査証(ビザ)申請先の日本国大使館・総領事館によっても多少異なりますのであらかじめて確認しておいたほうが良いです)。

紙の在留資格認定証明書原本を提出した場合,査証(ビザ)が発給されたら在留資格認定証明書原本は本人に返却されます。

在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3ヶ月ですからその間に査証(ビザ)の発給を受けたうえで来日しなければなりません。

(2)日本の入国審査の時

在留資格認定証明書は来日時の日本の空港等での入国審査の際に提出しますが,次のいずれかの方法により提出します。

・電子メールで発行された場合は,その電子メールの提示またはその電子メールを印刷したものを提出

・紙媒体で発行された場合は,原本またはコピー(表・裏)を提出(紙の在留資格認定証明書を提出した場合,その場で係員に回収され,本人の手元からなくなります)。

在留資格認定証明書の申請に関しましては、行政書士 武原広和事務所ではこれまで多数の企業様から御依頼をいただいており、様々なケースに一つ一つお応えしてまいりました。お客様の声を御覧ください。

在留資格認定証明書交付申請のご依頼は日本全国・海外どちらからでも承ります。

行政書士 武原広和事務所ではオンライン申請が可能ですし,窓口で申請する場合であっても日本全国すべての地方出入国在留管理局に申請することが可能です。

ご依頼のお申し込み、費用のお見積もりやご依頼に関するお尋ねなどお問い合わせください。

外国人経営者の招聘に関するQ&A

Q1.弊社は北九州市内に本社を置く人材派遣会社です。資本金3,500万円で,東京と福岡市に支店があります。正社員は日本人が20名,外国人が1名,パート従業員が7名です。数年前に弊社の取締役及び出資者になったアメリカ人W氏は,会社経営のキャリアが20年ほどあり,現在アメリカ国内に居住していますが、今後の営業戦略上、W氏の日本国内での人脈が必要となり、同氏の日本滞在が必要になってまいりました。入管に電話で来日手続のことを尋ねたのですが、必要書類やビザ要件のこと等、どうも今ひとつ理解出来ませんでした。なるべく早くW氏を日本に呼び寄せたいのですが、そもそもW氏は長期滞在ビザが取れるのでしょうか?また、どのように手続を行なったらよろしいのでしょうか?

A1.御社の取締役であり出資者であるW氏が取得する在留資格として、経営・管理が考えられます。経営・管理の在留資格は日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動が該当します。

御社において経営者として活動する予定であれば,経営・管理の在留資格に該当しそうです。事業所が日本国内に存在することが要件のひとつですが、この点は御社にとっては問題ないでしょう。従業員についても基準がありますが、これも問題ないようです。そのほか決算内容や事業の継続性も審査されます。

来日手続として、まず、福岡出入国在留管理局または北九州出張所にて経営・管理の在留資格認定証明書交付申請を行います(オンライン申請も可能です)。入管の審査を通過した場合は、在留資格認定証明書が交付されますので、これをアメリカにいるW氏へ輸送または画像を送信してください(電子在留資格認定証明書の場合は電子メールで送信してください)。その後,W氏は在米の日本国総領事館等で査証(ビザ)の申請をします。査証(ビザ)の発給を受けたら、在留資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に来日するようにしてください。

在留期限後も引き続き日本での活動を希望する場合は、期限内に在留期間更新許可申請を行います。

Q2.我が社は、韓国・ソウルに本社がある旅行会社です。この度、日本国・福岡市に我が社が出資して日本法人を設立し、日本国内で営業を展開する予定です。そこで、本社からK部長を日本法人の社長として派遣したいと考えていますが、日本での長期就労ビザは取れるでしょうか?

A2.K部長が御社より派遣されて日本法人の経営を行う場合は、日本の何らかの在留資格が必要となりますが,経営・管理の在留資格が該当する可能性があります。ソウルの日本国大使館で就労ビザを申請するには在留資格認定証明書が必要ですが,経営・管理の在留資格認定証明書を発行してもらうためには,いくつかの要件があります。

①日本国内に事業所が存在すること(日本法人が営業を開始していない場合は事業所が確保されていること)

②K部長のほかに日本人または特別永住者,永住者,定住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等の在留資格を持つ外国人が常勤職員として日本法人に勤務すること

③日本法人の資本金が3,000万円以上であること

④K部長自身が一定の日本語能力を有すること,またはK部長が日本国内で日本法人を経営している期間中に,一定の日本語能力を有して日本に居住している常勤職員が日本法人に勤務すること

⑤K部長が経営・管理に関する分野または旅行業に必要な技術若しくは知識に係る分野において博士の学位,修士の学位,専門職学位のいずれかを有していること(学位を有していない場合は事業の経営・管理について3年以上の経験を有していること)。

外国人の経営者または管理職を新規に海外より招聘される企業様へ

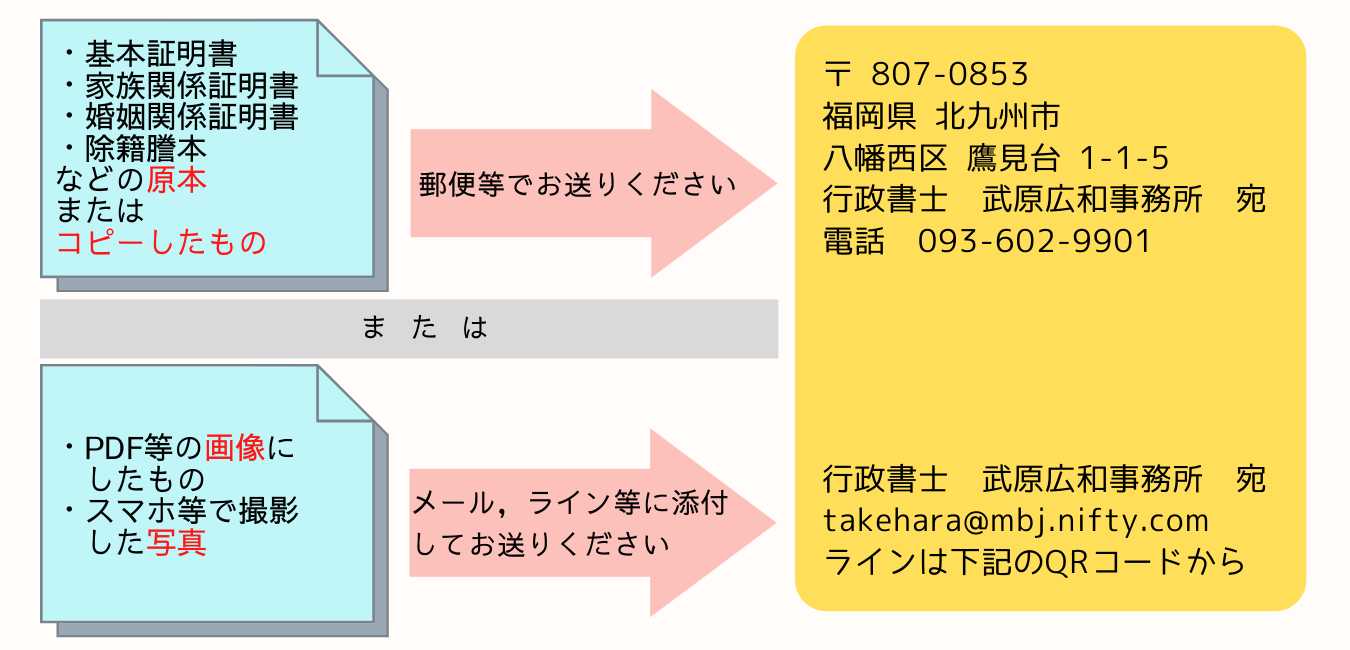

経営・管理の査証(ビザ)は御本人が居住している国にある日本国大使館又は総領事館に申請しますが,査証(ビザ)申請の必要書類として在留資格認定証明書があります。在留資格認定証明書は日本国内各地にある地方出入国在留管理局(よく略して「入管」と呼ばれます)に申請します(オンラインで申請することもできます)が,招へいする会社の規模によって用意すべき書類(立証資料)が異なりますし,そもそも申請前に日本国内に事業所を設置(または確保)しておくなど入管法令上の要件を満たしていることを確認した上で申請しなければなりません。安易に世間一般的な常識のみで申請すると入管から不交付処分を受ける可能性があります。仮に費用と時間をかけて事業所を設置(または確保)したとしても,その他の要件に合致していなければ肝心の経営・管理の在留資格認定証明書は交付されません。その点,行政書士 武原広和事務所は長年,入管への申請手続きをしておりますので、ご安心の上、書類作成及び申請取次をご依頼いただけます。御依頼方法

行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること

1.地方出入国在留管理局(以下,入管)に提出する書類の作成についての御相談

経営・管理の在留資格は要件がいくつもあり,そのうちの一つでも要件を満たしていないと許可されません。行政書士 武原広和事務所に御依頼いただきましたら,まずは詳しい御事情を伺い、御用意いただいた資料を拝見します。その上で許可の見通しがあるようでしたら申請の準備を進めます。許可の見通しがないまま、やみくもに申請するなど御社にとって無駄となることはいたしません。

2.入管に提出する書類の作成

行政書士 武原広和事務所は、外国人の在留資格申請に関しては、これまで多くの経験と実績があります。個々の案件に応じて準備すべき書類を的確に判断し、その上で入管の審査がスムーズに行くよう必要に応じて理由書等の申請書類を作成します。その結果、在留資格の許可の可能性が高まるものと存じます。

3.入管への申請取次

入管で申請するには、立証資料の用意、書面作成に多くの時間を要する上、入管窓口まで出頭して申請しなければなりません(オンライン申請が可能な場合もあります)。入管の窓口で申請する場合は長時間待たなければいけないときもあります。行政書士 武原広和事務所に依頼なさるとそういった煩雑なことは不要です。日頃より入管の申請を専門に扱っていますので、スピーディー、かつ、きめ細やかに業務を遂行してまいります。御社は立証資料をご用意していただくだけで結構です。

4.日本入国後も在留資格に関する問題を御相談いただけます

日本で暮らす外国人と在留資格の問題は切っても切り離せません。ほとんどの在留資格には期限がありますので、更新が必要なケースもあるでしょうし、後日、外国人の家族を日本に呼び寄せたり、日本で子どもが生まれた場合なども在留資格を取得しなければなりません。いずれも専門知識を要しますが、その都度、お調べになる手間を省くことができます。