出入国在留管理局(入管)への申請取次

申請取次とは

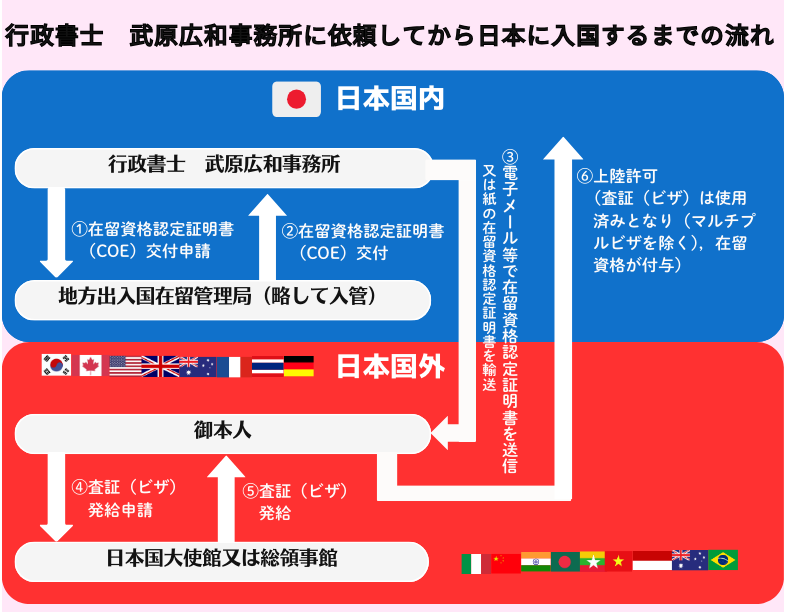

行政書士 武原広和事務所では,在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可申請その他の地方出入国在留管理局に対する申請手続きをご本人や代理人に代わって行うことができますので,原則としてご本人や代理人が地方出入国在留管理局に行かなくて済みます。

ただし,原則として,ご本人又は代理人は,申請の日あるいは在留カード受領の日は日本にいる必要があります。

ご本人や代理人のご住所(または所在地)に応じて,下記全ての地方出入国在留管理局、支局、出張所に申請取次が可能です。在留カードの受領(審査結果の受け取り)の手続きのみを御依頼いただくこともできます。

また,オンライン申請も御依頼いただけます。

| 管轄 | 地方出入国在留管理局本局または支局 | 出張所 |

|---|---|---|

| 北海道 | 札幌出入国在留管理局 | 函館、釧路港、千歳苫小牧、稚内港、旭川 |

| 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 | 仙台出入国在留管理局 | 郡山、酒田港、秋田、青森、盛岡 |

| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・長野県 | 東京出入国在留管理局 | 立川、さいたま、千葉、松戸、水戸、宇都宮、高崎、長野、新潟、甲府 |

| 神奈川県 | 東京出入国在留管理局 横浜支局 | 川崎 |

| 富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 名古屋出入国在留管理局 | 豊橋港、四日市港、浜松、静岡、福井、富山、金沢、岐阜 |

| 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県 | 大阪出入国在留管理局 | 京都、舞鶴港、奈良、和歌山、大津 |

| 兵庫県 | 大阪出入国在留管理局 神戸支局 | 姫路港 |

| 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 | 広島出入国在留管理局 | 下関、福山、周南、岡山、境港、松江 |

| 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 高松出入国在留管理局 | 松山、小松島港、高知 |

| 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 福岡出入国在留管理局 | 北九州、佐賀、長崎、対馬、大分、熊本、鹿児島、宮崎 |

| 沖縄県 | 福岡出入国在留管理局 那覇支局 | 嘉手納、宮古島、石垣港 |

- *在留関係(更新、変更、取得、資格外活動許可、永住許可等)の申請について

- 原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局本局又は支局若しくは分担する出張所において手続ができます。

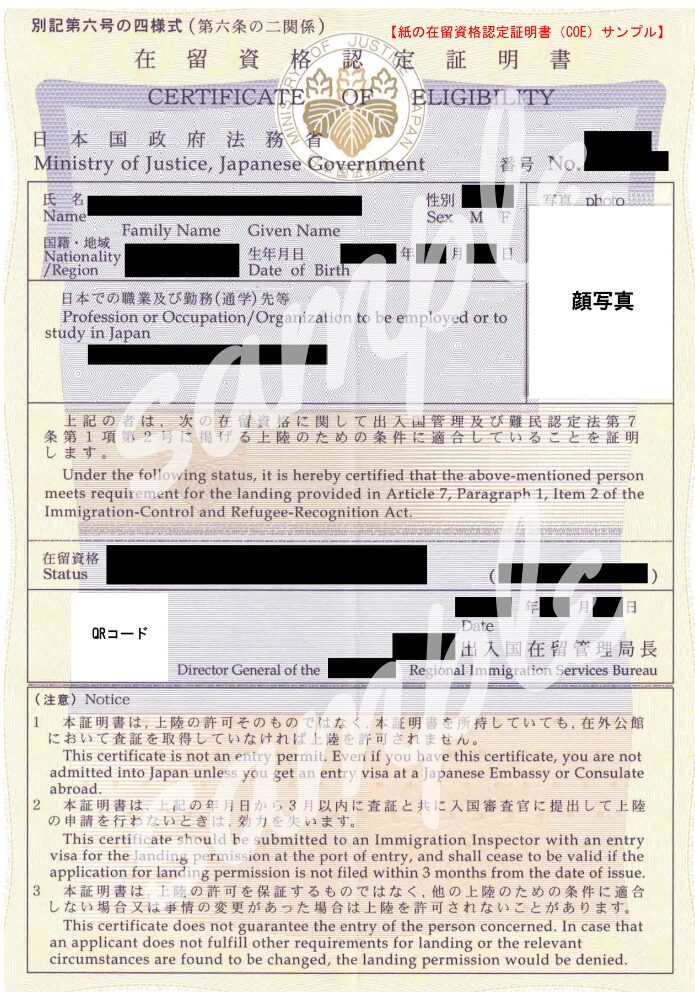

- *在留資格認定証明書交付申請について

- 原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方出入国在留管理局本局又は支局若しくは分担する出張所において申請ができます。ただし、一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所があります。

申請取次にともなう交通費、日当等はあらかじめお見積もりいたします。

地方出入国在留管理局に提出する書類の作成と申請取次の御依頼は,御依頼方法のページをご覧ください。

これまで行政書士 武原広和事務所が窓口で申請取次をした地方出入国在留管理局

〈東北地方〉

仙台出入国在留管理局

〈関東地方〉

東京出入国在留管理局 本局

東京出入国在留管理局 横浜支局

東京出入国在留管理局 宇都宮出張所

東京出入国在留管理局 千葉出張所

東京出入国在留管理局 松戸出張所

東京出入国在留管理局 長野出張所

〈中部地方〉

名古屋出入国在留管理局 本局

名古屋出入国在留管理局 浜松出張所

〈関西地方〉

大阪出入国在留管理局 本局

大阪出入国在留管理局 神戸支局

〈中国地方〉

広島出入国在留管理局 本局

広島出入国在留管理局 岡山出張所

広島出入国在留管理局 下関出張所

〈四国地方〉

高松出入国在留管理局 本局

高松出入国在留管理局 高知出張所

〈九州地方〉

福岡出入国在留管理局 本局

福岡出入国在留管理局 那覇支局

福岡出入国在留管理局 北九州出張所

福岡出入国在留管理局 鹿児島出張所