永住許可申請とは

文字通り,永住者の在留資格を有することを許可してもらうための申請です。

在留資格「永住者」は,俗に日本永住権,永住ビザなどと言われることがありますがそれらは正しい言い方ではありません。

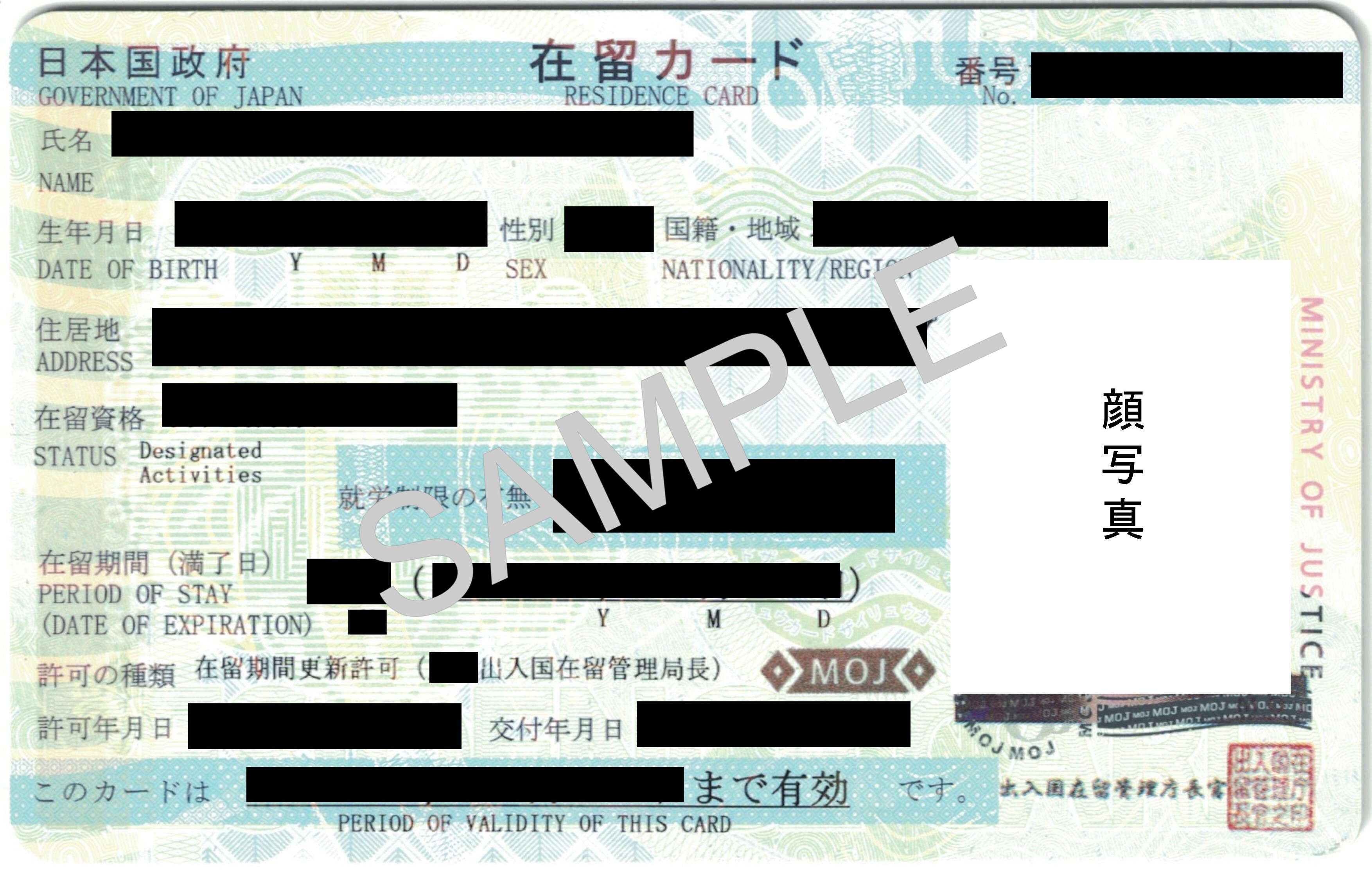

永住者になると,在留期間は無期限になるため,在留期間の更新手続(在留期間更新許可申請)をしなくて済みますし,就労系の在留資格と違い,就労に制限がなくなりますので職業の選択に幅が出てきます。

また,「日本人の配偶者等」など婚姻・同居が条件の在留資格と違って,永住許可後に離婚したとしても永住者の在留資格が取り消されることはありません(ただし,不正なケースではこの限りではありません)。

さらに,金融機関などの住宅ローンなどが利用できる可能性が出てきます。

もっとも永住者であっても外国人であることに変わりはないわけですから在留カードの有効期間の更新、再入国許可制度・在留資格取消し・退去強制処分等の適用はあります。

永住が許可される要件

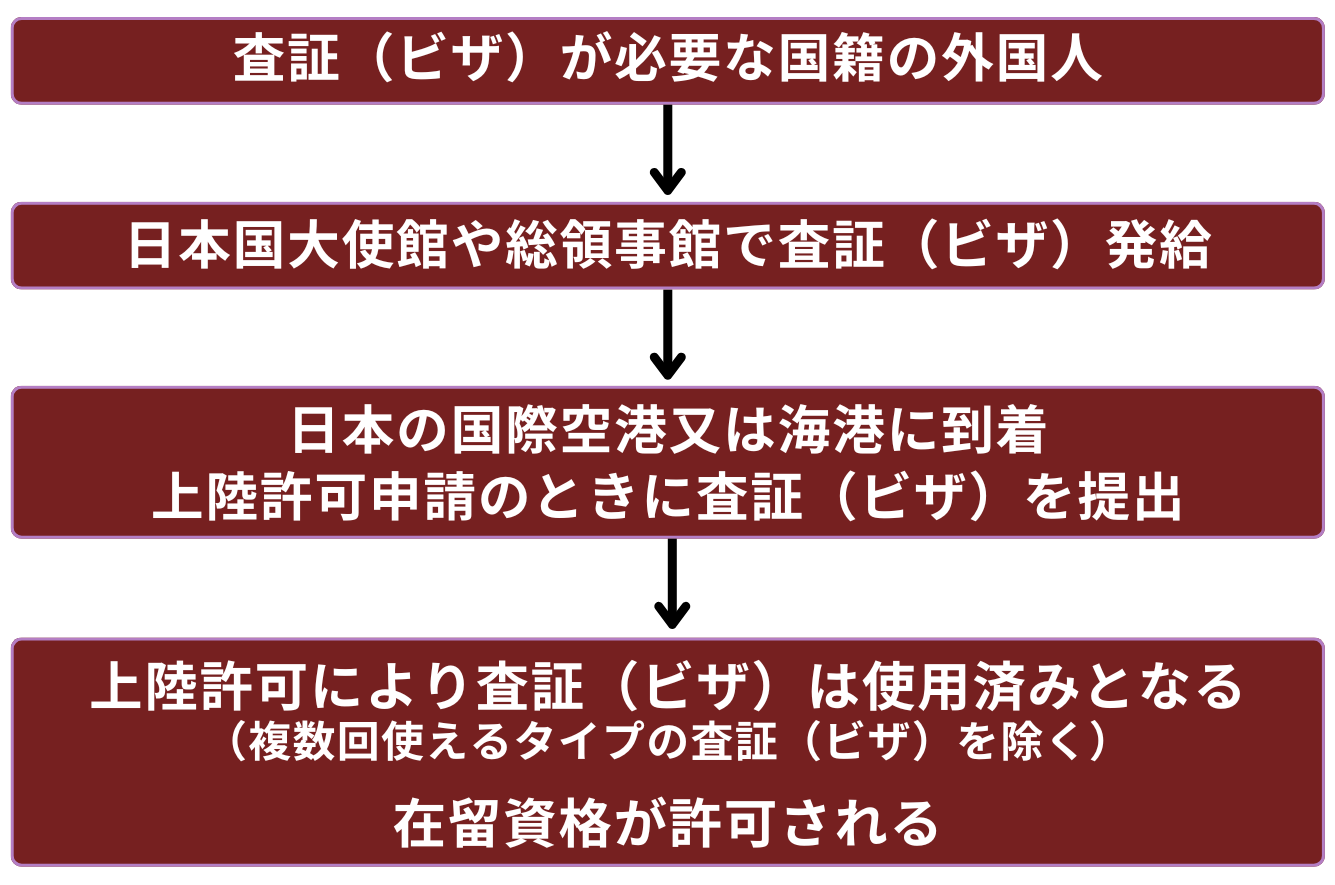

永住許可申請は,何らかの在留資格を持って日本に在留している外国人が入管法第22条に基づいて地方出入国在留管理局で行います。

したがって,外国にある日本国大使館や総領事館で永住ビザが発給されることはありません。また,日本に住んでいるうちに自動的に与えられるものでもありません。

(根拠条文)

入管法第22条第1項

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

入管法第22条第2項

前項の申請があった場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下「平和条約国籍離脱者入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

1 素行が善良であること。

2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

(以下,省略)

永住許可に関するガイドライン(2023年4月21日改定)

1.法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担になっておらず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)申請者の永住が日本国の利益に合すると認められること

・原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

・罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

・現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

・公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は実子もしくは特別養子,普通養子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。

※難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

※当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

2.原則10年在留に関する特例

(1)日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。

日本人,永住者及び特別永住者の実子又は特別養子の場合,引き続き1年以上本邦に在留していること。

(2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること

(3)難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること

(4)外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること

我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン(平成29年4月26日改定)

(5)地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること

(6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」(ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者)として3年以上継続して本邦に在留していること。

イ 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。

(7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの

ア 「高度人材外国人」(ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者)として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

(8)特別高度人材の基準を定める省令(以下「特別高度人材省令」という。)に規定する基準に該当する者であって、次のいずれかに該当するもの

ア 「特別高度人材」として1年以上継続して本邦に在留していること。

イ 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として特別高度人材省令に規定する基準に該当することが認められること。

永住許可申請をするうえで注意すべきこと

これまでしてきた在留諸申請の内容と矛盾しないこと

これまで,在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,以前にも永住許可申請をして不許可になった場合はそのときの永住許可申請,その他の申請の際に入管に提出した書類の内容と矛盾していないように注意してください。

長期間,日本から出国しているかどうか

申請者のケースに応じて日本での在留年数が問われますが,数年単位,数か月単位で日本を出国したことがあるかどうか確認してください。

刑罰の処分を受けたことがあるかどうか

当然ながら刑罰を受けた場合(刑の執行猶予も含みます)は永住許可申請をしても許可されません。交通違反による罰金命令も同様です。もっとも一定の年数が経過していれば,この点については問題ないとみなされる可能性はあると思います。

在留資格に該当する活動をしているか

当然ながら在留資格に該当する活動をしていなければなりませんが,これは永住許可申請以前の問題です。

これまで入管法上の届出義務を履行していること

入管法には様々な届出義務がありますが,たとえば,就労系の在留資格であれば退職したり再就職したとき,婚姻・同居を目的とする在留資格であれば離婚した場合などには入管に届出義務がありますので,期限内に届けているかどうか確認してください。

日本の法令上の義務を履行していること

入管は日本の法令上の義務を果たしているかどうかを審査します。たとえば,必ず何らかの種類の年金に加入しなければならないのもその一つです。

各種の税金,年金保険料,健康保険料を納付期限までに納付していること

所得税や住民税その他の税金,各種の保険料を納付期限までに納付しているかどうか,申請前に確認してください。特に普通徴収(給与から控除されていない)や口座振替にしていない場合はよく確認してください。

申請者本人だけでなく生計を一にしている家族も審査されます。

上記だけではなく,ほかにも様々あります。

個人の在留状況,家族状況,日本国への貢献度等を総合的に判断して許可・不許可の決定がなされます。

したがって、ガイドラインに当てはまるからといって当然に永住が許可されるわけではありません。

永住許可申請の御依頼

行政書士 武原広和事務所では,永住許可申請の御依頼をうけたまわっております。

費用は下記の3回に分けてお支払いいただいております。永住許可申請の費用は下記の合計になります。

※事前に見積書を作成いたします。

| 1.立証資料及び書類作成の相談費用 |

11,000円~33,000円(税込) |

※着手前(御用意いただく書類の御案内をする前)にお支払いください。

※この段階で,許可の見通しが立たないような場合はその旨お知らせいたします。

※各種証明書類の代理取得を御依頼になる場合は,別途,取得に必要となる費用(役所等に納付する発行手数料,切手代等)及び代理申請手数料を事前にお支払いいただきます。

【代理申請手数料】1通/1回あたり

郵送申請の場合:3,300円(税込)

窓口申請の場合:6,600円(税込)

(窓口申請の場合は交通費,出張日当が別途必要)です。 |

| 2.書類作成及び申請取次費用 |

見積書を作成いたします。 |

※申請前にご署名等をいただきますので,その際にお支払いください。

※書類作成を御依頼にならない場合は,この費用は不要です。

※書類作成後に申請取次を御依頼にならない場合は,書類作成費用のみの御請求となります。

※申請のための出張日当,交通費,切手代その他の経費を含みます。 |

| 3.許可された場合の御請求額 |

見積書を作成いたします。 |

※永住許可申請が許可されて新しい在留カードをお渡しする際にお支払いください。

※不許可となった場合は,この費用は不要です。

※申請のための出張日当,交通費,切手代その他の経費を含みます。 |

※審査の結果,不許可となった場合でも上記1及び2の費用の返戻をすることができません。また,不許可となったことによりお客様に損害が生じた場合でも当方は責任を負いません。ご承諾のうえ,ご依頼いただきますようお願い申し上げます。

※追加費用が必要となる場合は,別途御見積書をお渡しするか,その旨御連絡を差し上げます。

>>永住許可申請の御依頼のお問い合わせ先<<

<よくある質問>

Q.私は11年前に日本に来ました。最初の在留資格は「留学」で、日本語学校に1年半通学しました。その後、日本の大学の入学試験に合格しましたので、4年間、大学に通学しました。そして、大学卒業後に会社に就職が決まり、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更しました。現在もその会社で働いていて在留期間は3年を貰っています。日本での生活は11年になりますが、私は日本の永住ビザが貰えるでしょうか?

A.永住ビザの要件の一つとして「10年以上継続して日本に在留していること」がありますから、一応、在留期間の面ではクリアしているようですけれども、これは永住許可の要件のほんの一部ですから、それ以外に日頃の素行関係、各種税金や保険料等の納付状況、収入、仕事内容、出入国日数、これまでの入管での申請歴とその内容、その他様々なことが審査されますので,一概に申し上げることはできません。